Virtuelle Räume revolutionieren die Art, wie wir arbeiten, lernen und kommunizieren. Die Gestaltung dieser digitalen Umgebungen erfordert völlig neue Denkansätze.

Wir bei newroom connect haben die wichtigsten Prinzipien für erfolgreiche virtuelle Raumgestaltung zusammengetragen. Von der technischen Umsetzung bis zur Benutzerführung zeigen wir dir, worauf es wirklich ankommt.

Was macht virtuelle Räume so anders?

Virtuelle Räume funktionieren nach völlig anderen Regeln als physische Umgebungen. Du kannst Objekte schweben lassen, Nutzer durch Wände teleportieren und die Schwerkraft ignorieren. Diese grenzenlose Freiheit bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich. Die Ladezeiten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg deines Projekts. Eine Studie zeigt, dass bereits längere Ladezeiten Besucher zum Verlassen bewegen (bei virtuellen Räumen reagieren Nutzer noch ungeduldiger).

Die richtige Plattform wählen

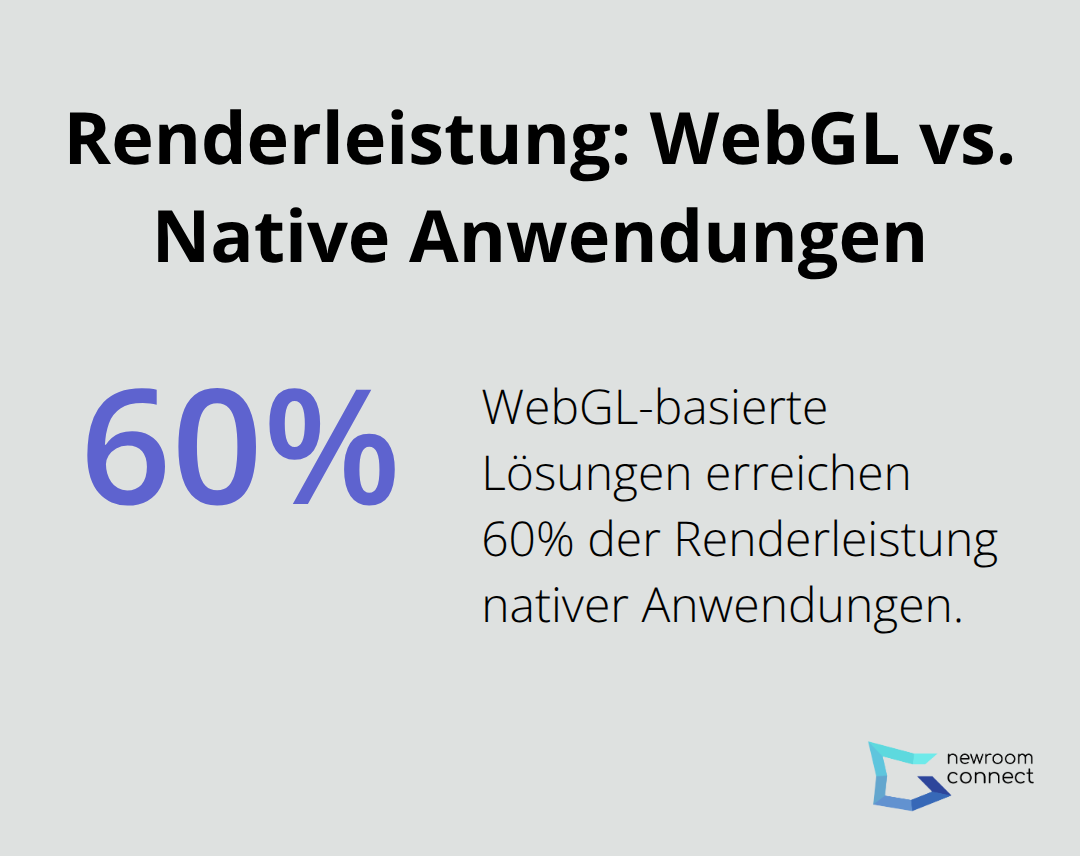

Unity und Unreal Engine dominieren den Markt für professionelle virtuelle Räume. Unity eignet sich besonders für schnelle Prototypen und kleinere Projekte, während Unreal Engine 5 mit seiner Nanite-Technologie fotorealistische Umgebungen ermöglicht. WebGL-basierte Lösungen wie A-Frame oder Three.js laufen direkt im Browser ohne Downloads, erreichen aber nur 60 Prozent der Renderleistung nativer Anwendungen. Moderne No-Code-Plattformen reduzieren die Entwicklungszeit erheblich gegenüber traditioneller Programmierung.

Benutzerführung neu denken

In virtuellen Räumen verlieren sich Nutzer dreimal häufiger als auf normalen Webseiten. Du brauchst klare visuelle Wegweiser und intuitive Navigation. Bewegungsunschärfe und plötzliche Kamerawechsel verursachen bei 40 Prozent der Nutzer Übelkeit (Motion Sickness). Setze auf sanfte Übergänge und biete immer eine Orientierungshilfe wie Minimaps oder Kompass. Die optimale Bewegungsgeschwindigkeit liegt bei 3,5 Metern pro Sekunde – schneller wirkt hektisch, langsamer langweilig.

Technische Grenzen verstehen

Jedes Endgerät bringt unterschiedliche Leistungsgrenzen mit sich. Smartphones schaffen maximal 100.000 Polygone pro Szene, während High-End-PCs mehrere Millionen verarbeiten. Du musst verschiedene Detailstufen (Level of Detail) implementieren, um alle Nutzer zu erreichen. Die Texturauflösung sollte 2048×2048 Pixel nicht überschreiten, da höhere Auflösungen mobile Geräte überlasten. Diese technischen Aspekte beeinflussen direkt deine Design-Entscheidungen und bestimmen, welche visuellen Elemente du einsetzen kannst.

Welche Design-Prinzipien entscheiden über Erfolg oder Misserfolg?

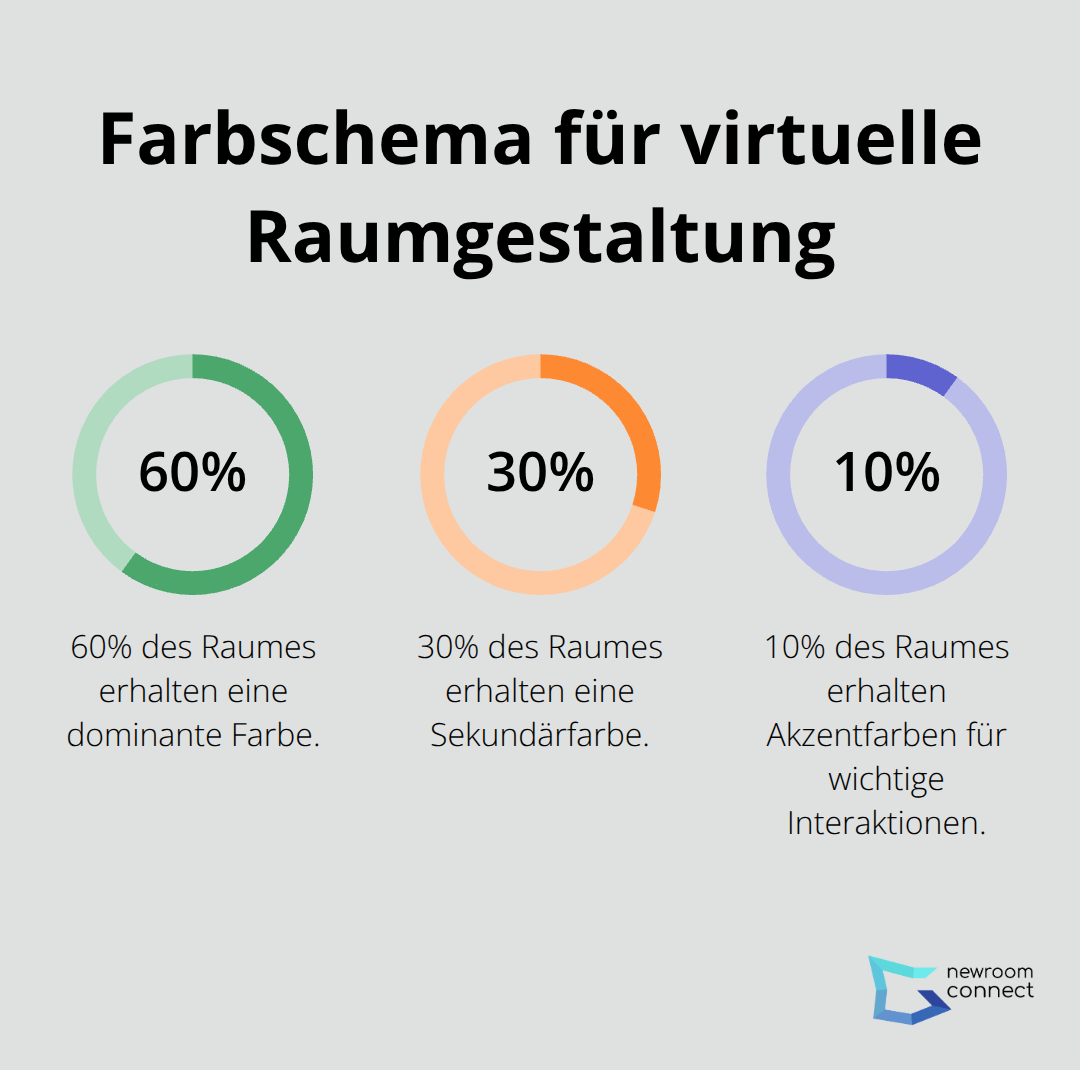

Die Gestaltung virtueller Räume folgt drei unverzichtbaren Prinzipien, die über den Erfolg deines Projekts entscheiden. Platziere nie mehr als sieben interaktive Objekte im Sichtfeld des Nutzers. Das menschliche Gehirn verarbeitet maximal sieben Elemente gleichzeitig, bevor Überforderung einsetzt. Nutze das bewährte Farbschema aus dem Interior Design. 60 Prozent deines Raumes erhalten eine dominante Farbe, 30 Prozent eine Sekundärfarbe und 10 Prozent Akzentfarben für wichtige Interaktionen. Diese Regel funktioniert in virtuellen Umgebungen noch effektiver als in der Realität, da digitale Farben intensiver wirken.

Bewegung lenkt Aufmerksamkeit strategisch

Animierte Elemente ziehen automatisch den Blick auf sich – setze diese Macht gezielt ein. Bewege nur die Objekte, die Nutzer als nächstes anklicken sollen. Alles andere bleibt statisch. Studien belegen, dass bereits drei gleichzeitig bewegte Objekte die Konzentration erheblich reduzieren. Setze auf subtile Hover-Effekte statt permanente Animationen. Ein sanftes Pulsieren alle drei Sekunden erzeugt ausreichend Aufmerksamkeit (ohne zu nerven).

Raumaufteilung mit funktionalen Zonen

Teile deinen virtuellen Raum in maximal fünf funktionale Bereiche auf. Mehr Zonen verwirren Nutzer und verlängern die Orientierungszeit unnötig. Jede Zone benötigt einen visuellen Anker – ein markantes Objekt, das sofort erkennbar macht, wofür dieser Bereich gedacht ist. Markiere Übergänge zwischen Zonen durch Bodenbeläge, Beleuchtungsunterschiede oder architektonische Elemente. Vermeide harte Schnitte zwischen den Bereichen, da diese das Gefühl der Zusammengehörigkeit zerstören. Nutzer nehmen den Raum als Einheit wahr, nicht als zusammengestückelte Einzelteile.

Interaktive Elemente richtig positionieren

Platziere interaktive Objekte in der natürlichen Blickrichtung der Nutzer (zwischen 10 und 30 Grad unter der Horizontalen). Diese Position entspricht der ergonomischen Kopfhaltung und reduziert Ermüdung. Verwende konsistente Interaktionsmuster für ähnliche Funktionen. Ein einheitliches Farbschema für alle klickbaren Elemente schafft Vertrauen und beschleunigt die Bedienung. Die technische Umsetzung dieser Design-Prinzipien erfordert jedoch spezialisierte Tools und Rendering-Techniken.

Welche Software bringt deine Ideen zum Leben?

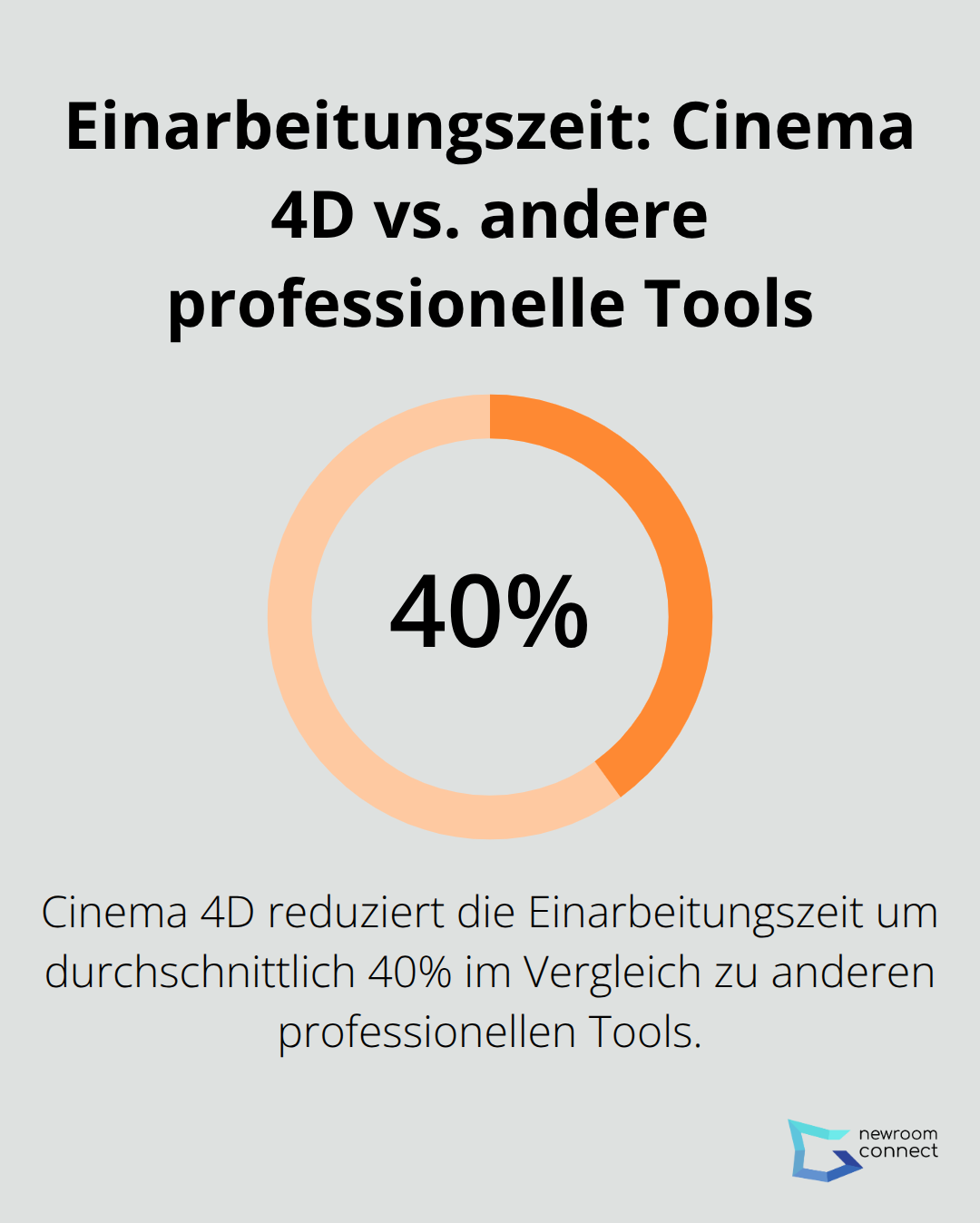

Die Wahl der richtigen 3D-Software entscheidet über die Qualität und Effizienz deines virtuellen Raumprojekts. Blender dominiert als kostenlose Open Source 3D-Software den Markt für kleinere Projekte und bietet seit Version 3.0 einen Cycles-Renderer, der mit kommerziellen Alternativen mithalten kann. Autodesk Maya kostet 1.785 Euro jährlich, liefert jedoch präzisere Modellierungswerkzeuge für komplexe Architektur. Cinema 4D überzeugt durch seine intuitive Benutzeroberfläche und reduziert die Einarbeitungszeit um durchschnittlich 40 Prozent gegenüber anderen professionellen Tools (besonders für Einsteiger ohne 3D-Erfahrung).

Für fotorealistische Ergebnisse kombinierst du deine 3D-Software mit Substance Painter für Texturen. Diese Kombination erzeugt Materialien, die in virtuellen Räumen nicht von echten Oberflächen zu unterscheiden sind.

Videos und Sounds strategisch integrieren

Du komprimierst Videos immer im H.264-Format mit einer maximalen Bitrate von 5 Mbps für mobile Kompatibilität. Höhere Bitraten führen zu Rucklern auf Smartphones und Tablets. Audiodateien funktionieren am besten als 44,1 kHz Stereo-WAV-Dateien unter 2 MB pro Datei. Du vermeidest Surround-Sound, da die meisten VR-Headsets nur Stereo unterstützen. Du platzierst Audioquellen räumlich im 3D-Raum – Nutzer erwarten, dass Geräusche von ihrer tatsächlichen Position kommen. Ein Wasserfall wird lauter, wenn man sich nähert, und leiser, wenn man sich entfernt (diese räumliche Audiopositionierung verstärkt die Immersion erheblich).

Performance für alle Geräte maximieren

Du implementierst automatische Qualitätsstufen basierend auf der Hardware-Erkennung. High-End-Geräte erhalten 4K-Texturen und Echtzeit-Schatten, während Smartphones auf 1K-Texturen und gebackene Beleuchtung zurückgreifen. Du nutzt Occlusion Culling, um Objekte außerhalb des Sichtfelds nicht zu rendern – diese Technik reduziert die GPU-Last erheblich. Du begrenzt die Anzahl gleichzeitiger Lichtquellen auf maximal acht pro Szene. Jede zusätzliche Lichtquelle verdoppelt nahezu die Renderzeit auf schwächeren Geräten. Du testest deine virtuellen Räume immer auf einem drei Jahre alten Mittelklasse-Smartphone, um die Mindestanforderungen zu validieren (diese Praxis verhindert böse Überraschungen beim Launch). Für die Gestaltung mit Bildern stehen dir kostenlose Apps zur Verfügung, die den Einstieg erleichtern.

Schlussfolgerung

Die Gestaltung eines virtuellen Raums verlangt ein komplettes Umdenken in allen Bereichen. Du musst technische Grenzen verstehen, Benutzerführung neu konzipieren und Performance für verschiedene Endgeräte optimieren. Die wichtigsten Prinzipien bleiben dabei konstant: Maximal sieben interaktive Elemente im Sichtfeld, klare funktionale Zonen und strategisch platzierte Bewegungen lenken die Aufmerksamkeit gezielt.

Virtuelle Räume entwickeln sich zur Standardlösung für Unternehmen, die ihre Reichweite global erweitern möchten. Die Technologie schreitet rasant voran, während die Einstiegshürden kontinuierlich sinken. No-Code-Plattformen ermöglichen bereits heute die Erstellung professioneller virtueller Umgebungen ohne Programmierkenntnisse (was den Markt für kleinere Unternehmen öffnet).

Für deinen ersten virtuellen Raum startest du am besten mit einer bewährten Plattform wie newroom connect. Du testest verschiedene Design-Ansätze, sammelst Nutzerfeedback und optimierst kontinuierlich. Die Investition in einen gut gestalteten virtuellen Raum zahlt sich durch höhere Engagement-Raten und globale Erreichbarkeit schnell aus.