Virtuelle Räume prägen heute unseren Alltag – von Online-Meetings bis hin zu digitalen Events. Doch mit dieser neuen Freiheit kommen auch ethische Herausforderungen.

Wir bei newroom connect beobachten täglich, wie wichtig klare Regeln für digitale Interaktionen geworden sind. Cyber-Ethik ist längst kein Nischentema mehr, sondern bestimmt den Erfolg virtueller Zusammenarbeit.

Was bedeutet ethisches Verhalten in digitalen Räumen?

Digitale Kommunikation mit Respekt gestalten

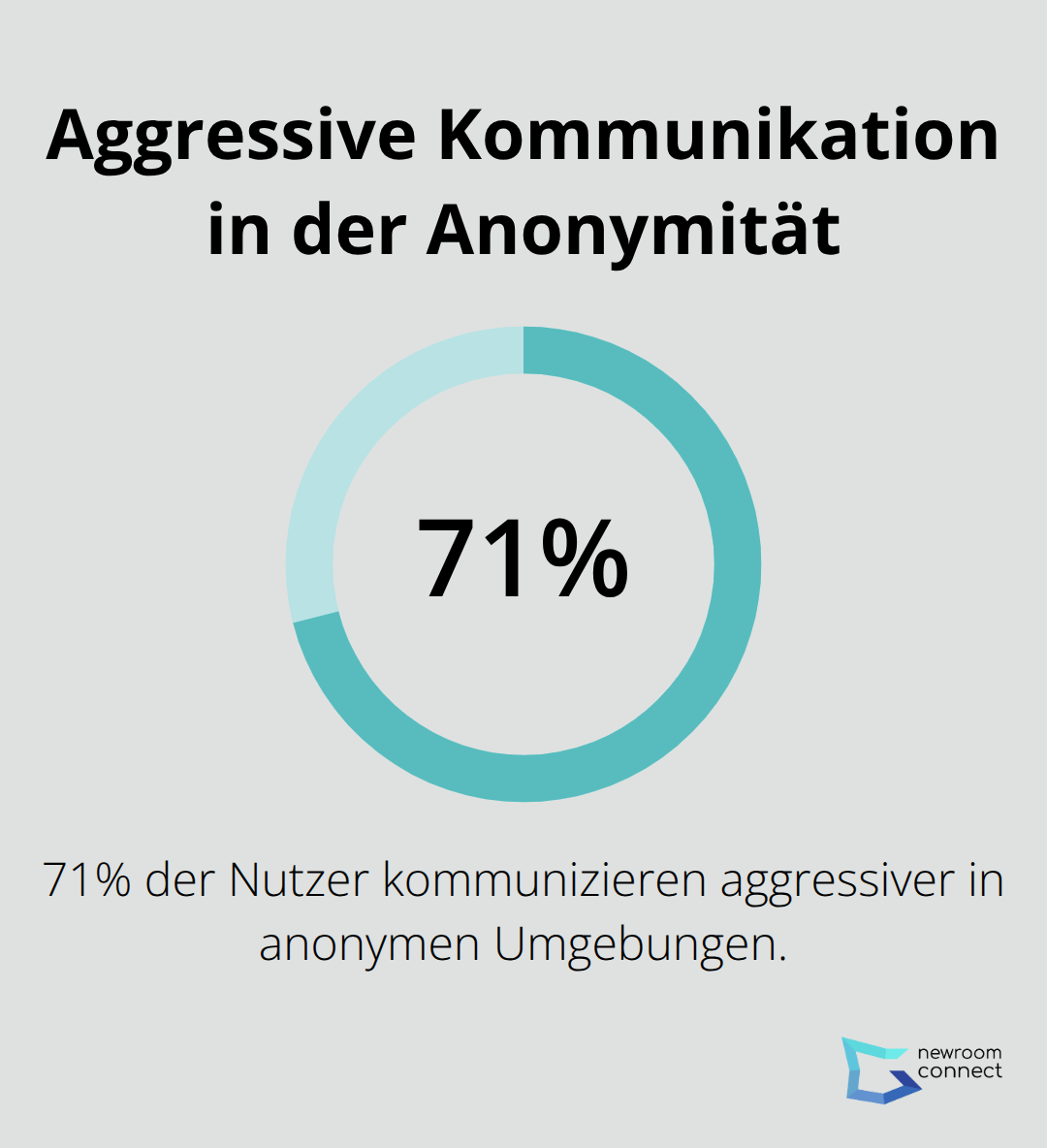

Ethisches Verhalten in virtuellen Umgebungen beginnt mit einer klaren Grundhaltung: Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Diese simple Regel vergessen Menschen jedoch oft, sobald sie hinter Bildschirmen agieren. Studien zeigen, dass 71% der Nutzer aggressiver kommunizieren, wenn sie sich anonym fühlen. Die Lösung liegt in bewusster Kommunikation.

Verwende klare, höfliche Sprache und achte auf deine Tonlage – auch in Textnachrichten. Respektiere kulturelle Unterschiede, denn virtuelle Räume bringen Menschen aus verschiedenen Kontinenten zusammen. Ein einfacher Tipp: Lies deine Nachricht zweimal, bevor du sie absendest (besonders bei emotionalen Themen).

Privatsphäre als digitales Grundrecht

Der Schutz persönlicher Daten ist keine Option, sondern Pflicht. 90% der Unternehmen sind laut Gartner besorgt über die Sicherheit ihrer Daten in virtuellen Umgebungen. Teile niemals sensible Informationen anderer ohne deren ausdrückliche Zustimmung. Verwende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle wichtigen Gespräche und aktiviere Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt.

Respektiere die Grenzen anderer: Nicht jeder möchte gefilmt oder aufgenommen werden. Frage immer nach, bevor du Screenshots machst oder Gespräche dokumentierst (auch bei scheinbar harmlosen Inhalten).

Diskriminierung hat keinen Platz in virtuellen Räumen

Virtuelle Umgebungen bieten die Chance auf echte Gleichberechtigung – aber nur, wenn wir aktiv daran arbeiten. Diskriminierende Sprache oder Verhalten schadet nicht nur Einzelpersonen, sondern zerstört das Vertrauen der gesamten Community. Achte auf inklusive Sprache und hinterfrage deine eigenen Vorurteile.

Greife ein, wenn du Diskriminierung beobachtest – Schweigen macht dich zum Mittäter. Nutze Meldefunktionen konsequent und unterstütze Betroffene. Jeder verdient einen sicheren digitalen Raum, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder anderen Merkmalen.

Diese Grundprinzipien bilden das Fundament für ethisches Verhalten, doch die Realität virtueller Räume bringt komplexere Herausforderungen mit sich. Besonders in immersiven Event-Plattformen und bei der Digitalisierung von Messen entstehen neue ethische Fragestellungen, die wir im nächsten Abschnitt betrachten werden.

Welche ethischen Fallen lauern in virtuellen Räumen?

Die Maske der Anonymität verändert Menschen radikal

Anonymität verwandelt selbst höfliche Menschen in digitale Rüpel. Die Anonymität des Internets fördert unerwünschtes Verhalten, da die Täter sich sicher fühlen – ein Phänomen, das Psychologen als Online-Enthemmungseffekt bezeichnen. In virtuellen Meetings ohne Kamera oder bei Avatar-basierten Events sinkt die Hemmschwelle dramatisch. Die Folgen zeigen sich deutlich: Belästigungen nehmen zu, Respekt schwindet und produktive Zusammenarbeit wird unmöglich.

Das Problem verschärft sich in Gaming-Umgebungen und sozialen VR-Plattformen, wo Nutzer völlig neue Identitäten annehmen. Hier entstehen toxische Communities, die reale psychische Schäden verursachen. Unternehmen müssen klare Identitätsprüfungen einführen und Verantwortlichkeiten schaffen. Pseudonymität (statt völliger Anonymität) bietet einen Kompromiss – Nutzer bleiben erkennbar, ohne ihre Privatsphäre vollständig aufzugeben.

Überwachung bedroht digitale Grundrechte

Unternehmen waren in den letzten Jahren vermehrt Opfer von Cyberangriffen auf ihre virtuellen Umgebungen. Die Reaktion darauf fällt oft übertrieben aus: Totalüberwachung wird zur Norm. Arbeitgeber tracken jeden Mausklick, jede Tastatureingabe und sogar Gesichtsausdrücke in Videokonferenzen. Diese Praxis zerstört Vertrauen und verletzt fundamentale Rechte.

Besonders problematisch wirken KI-gestützte Überwachungssysteme, die Emotionen analysieren und Verhalten vorhersagen. Sie schaffen gläserne Menschen ohne Privatsphäre. Stattdessen sollten Unternehmen auf Intrusion Detection Systeme setzen, die nur bei tatsächlichen Bedrohungen aktiv werden. Transparenz über Datensammlung und klare Löschfristen sind unverzichtbar – alles andere führt zu digitalem Totalitarismus.

Rechtsvakuum ermöglicht digitale Willkür

Virtuelle Räume existieren in einem rechtlichen Niemandsland. Was in der physischen Welt strafbar ist, bleibt online oft folgenlos. Beleidigungen, Betrug und sogar virtuelle Gewalt fallen durch juristische Raster. Plattformbetreiber agieren als unkontrollierte Richter über Millionen von Nutzern, ohne demokratische Legitimation oder Rechenschaftspflicht.

Die EU arbeitet an Regulierungen, doch die Entwicklung hinkt der Realität hinterher. Bis dahin müssen Unternehmen selbst handeln: Klare Community-Richtlinien, transparente Sanktionsverfahren und unabhängige Beschwerdestellen bilden Mindestanforderungen. Wer virtuelle Räume betreibt, trägt Verantwortung für das Verhalten seiner Nutzer (diese Verantwortung darf nicht länger ignoriert werden). Diese Herausforderungen machen deutlich, warum praktische Lösungen und konkrete Umsetzungsstrategien dringend benötigt werden.

Wie setzt du ethische Standards praktisch um?

Verhaltensregeln schaffen Klarheit und Sicherheit

Ethische Standards bleiben wirkungslos ohne konkrete Umsetzung. Du brauchst präzise Verhaltensrichtlinien, die jeder Teilnehmer vor dem Event unterschreibt. Diese Regeln müssen spezifisch sein: Keine Aufzeichnungen ohne Zustimmung, respektvolle Sprache in Chat und Audio, Verbot diskriminierender Äußerungen. Das Bundesamt für Sicherheit empfiehlt zusätzlich technische Mindeststandards wie Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Teilnehmer.

Erstelle einen Verhaltenskodex mit maximal zehn klaren Punkten und kommuniziere diese bereits bei der Anmeldung. Vage Formulierungen wie „respektvolles Verhalten“ helfen niemandem – definiere konkret, was erlaubt ist und was sofortige Konsequenzen nach sich zieht. Jeder Punkt sollte eindeutig formuliert sein (ohne Interpretationsspielraum für die Teilnehmer).

Moderationssysteme müssen sofort reagieren können

Praktische Erfahrung ist eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Cybersicherheit – das gilt auch für Event-Moderation. Deine Moderatoren brauchen klare Eskalationsstufen: Verwarnung, temporärer Ausschluss, dauerhafter Bann. Implementiere One-Click-Meldesysteme, die Verstöße automatisch dokumentieren und an geschulte Moderatoren weiterleiten.

Jeder Teilnehmer muss binnen 30 Sekunden problematisches Verhalten melden können. Setze auf proaktive Moderation statt reaktive Schadensbegrenzung: Mindestens ein Moderator pro 50 Teilnehmer sollte aktiv überwachen (nicht nur bei Beschwerden eingreifen). Dokumentiere jeden Vorfall systematisch für spätere Analysen und Verbesserungen.

Schulungen verwandeln Teilnehmer in digitale Botschafter

Ethisches Verhalten entsteht nicht von selbst – es muss gelernt werden. Führe verpflichtende 15-minütige Einführungen vor jedem Event durch, die konkrete Situationen durchspielen. Zeige Beispiele für problematisches Verhalten und deren Konsequenzen auf. Schulungen für Moderatoren sollten mindestens vier Stunden umfassen und Deeskalationstechniken, rechtliche Grundlagen und technische Tools abdecken.

Regelmäßige Nachschulungen alle sechs Monate halten das Wissen aktuell. Erstelle Checklisten für häufige Konfliktsituationen – deine Moderatoren müssen in Stresssituationen schnell und richtig handeln können. Praktische Übungen mit Rollenspielen bereiten sie auf reale Herausforderungen vor (theoretisches Wissen allein reicht nicht aus).

Schlussfolgerung

Die digitale Transformation verändert unsere Gesellschaft grundlegend und macht Cyber-Ethik zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Unternehmen müssen ethische Standards nicht nur definieren, sondern aktiv durchsetzen und vorleben. Ohne gemeinsame Werte scheitern selbst die innovativsten Technologien an mangelndem Vertrauen.

Die EU arbeitet bereits an umfassenden Regulierungen für virtuelle Räume, die bis 2026 in Kraft treten sollen. Diese Gesetze schaffen klare Haftungsregeln für Plattformbetreiber und räumen Nutzern mehr Rechte ein. Wer heute schon ethische Grundsätze implementiert, verschafft sich morgen entscheidende Wettbewerbsvorteile (während andere noch nachziehen müssen).

Die Zukunft gehört Unternehmen, die Ethik als Wettbewerbsvorteil begreifen statt als Hindernis. Nur in vertrauensvollen digitalen Räumen entfalten Menschen ihr volles Potenzial und schaffen echte Innovation. Newroom connect unterstützt dich dabei, sichere virtuelle Umgebungen zu schaffen, die Datenschutz und Nutzerrechte respektieren.